新鋭振出石鯛 / 第3回 竿の外径とテーパー

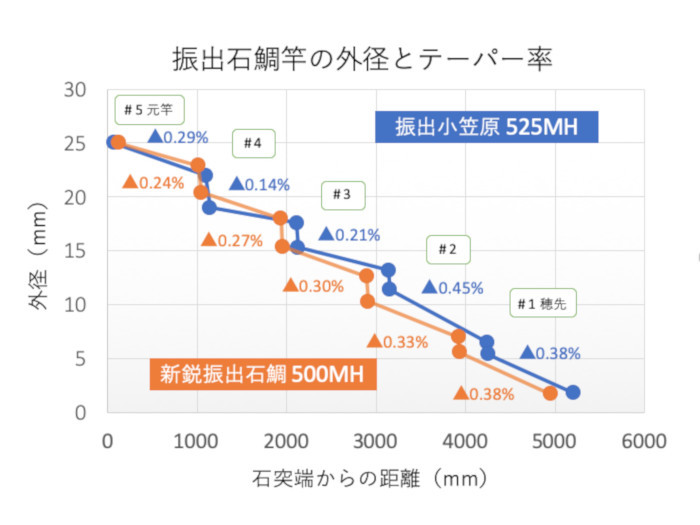

フィールドに出る前に、我が家のフィッシング・ラボ(架空)で竿の外径を計測してみました。新鋭と小笠原の両方の結果をグラフに示します。外径はノギスで計測し、その位置から石突端(竿尻)までの距離をコンベックスで計測しました。

グラフの中で▲が付いた数値は、そでぞれの段の竿のテーパー率(外径減少率)を示しています。根元から先の方にかけて徐々に細くなっているので、(先径−根元径)/距離×100で算出しました。

小笠原を見ると、#1と#2が外径の減少率が大きいことがわかります。つまり先2段を急に細くすることで先調子に仕上げていることがわかります。

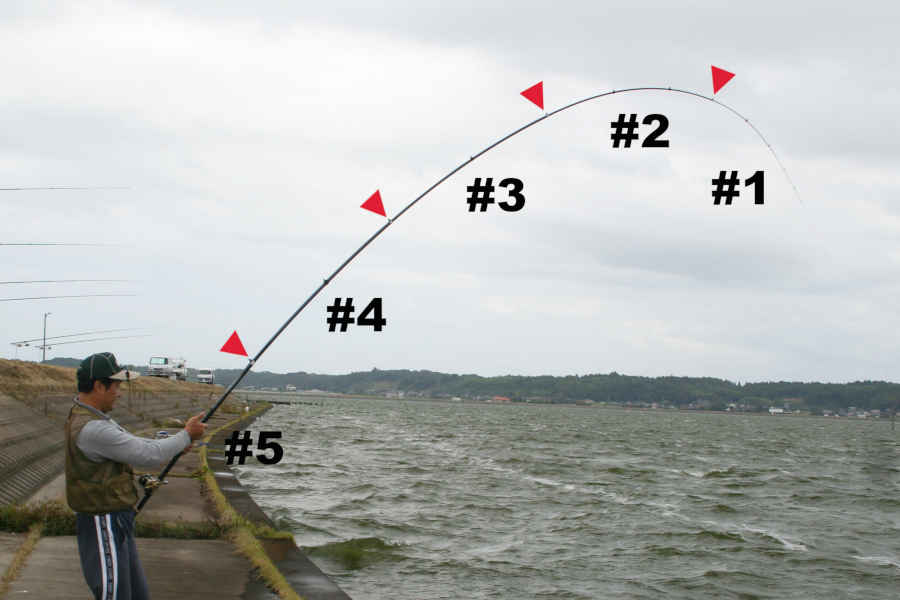

小笠原を実際に使った時のカーブを写真に示します。これはアオウオを掛けた時の写真で、竿の継ぎ目を赤の▼で示し、先のグラフと同様に穂先から順に#1から#5の竿番号を示しています。#1と#2が大きくカーブし、#3から#5は緩やかなカーブであることがわかります。

小笠原525MHのカーブ

再びグラフに戻り新鋭のテーパー率を見てみます。この竿はテーパー率が驚くほど美しく連続的に変化していることがわかります。また#3の外径を比べると、根元径がほぼ同じで、先径が新鋭の方が細くなっています。これらのことや、そもそも全長が少し違うことなどから想像すると、新鋭は小笠原に比べ手元寄りのところからゆったりとしたカーブを描くと考えられます。

もし本当にそうなるなら、手元のモーメントは新鋭の方が小さくなる期待はあるものの、注意しなければいけないのは、竿全体の反発力は残念ながらここではわかりません。

(2020/9/27)